Ein T-Raum

Räume erfinden gehört zu den zentralen Aufgaben in der Architektur. Der T-Raum ist ein Raum, von dem man träumt, ein Raum, den es nicht gibt, aber geben könnte oder sollte. Die Lernenden denken sich so einen Raum aus, zeichnen ihn oder bauen von ihrer Vision ein Modell.

Die Einheit stammt aus dem Lehrmittel “Bauten, Städte, Landschaften”

Autoren: Hansjörg Gadient, Judith Gross; Autoren der Einheit: Hansjörg Gadient, Ems Toxler, Vera Bessire; Kurzfassung: Anouk Urben

3. Zyklus (Alter 12 – 15 Jahre)

Raumwahrnehmung

- können für die Gestaltung des Lebensraumes eigene Wünsche und Anliegen benennen, Ideen und Perspektiven entwickeln und dazu Stellung nehmen (z.B. auf dem Schulhausareal, in der Wohnumgebung, Vorhaben zur Sicherheit im Verkehr, zur Gestaltung von Freizeiträumen, Schutz von Naturräumen). [NMG.8.3.c]

- können bildhaft anschauliche Vorstellungen aufgrund von Erinnerungen und Wünschen assoziativ aufbauen und kombinieren (z.B. Spielwelt, Schulweg, Wolkenbilder, Fantasiegestalten, Verborgenes imaginieren). können von ihren bildhaft anschaulichen Vorstellungen erzählen und sich darüber austauschen. [BG.1.A.1 1a]

- können bildhaft anschauliche Vorstellungen aufgrund von Empfindungen, Fantasien und Wissen assoziativ und bewusst aufbauen, kombinieren und weiterentwickeln (z.B. unterschiedliche Atmosphären, Konstruktionen, Komposition, Storyboard). können ihre bildhaft anschauliche Vorstellungen analysieren und darüber diskutieren. [BG.1.A.1 3c]

- können Träume und Sehnsüchte wahrnehmen, Vorstellungen ihrer Zukunft äussern und ihre Umsetzbarkeit reflektieren. [ERG.5.1 3.d]

Französisch

Italienisch

- Die SchülerInnen haben gelernt, eine räumliche Idee zu finden, zu entwickeln und mit geeigneten Mitteln darzustellen.

- Sie haben Architektur als ganzheitliche Disziplin mit der Kernkompetenz Raumerfindung kennengelernt.

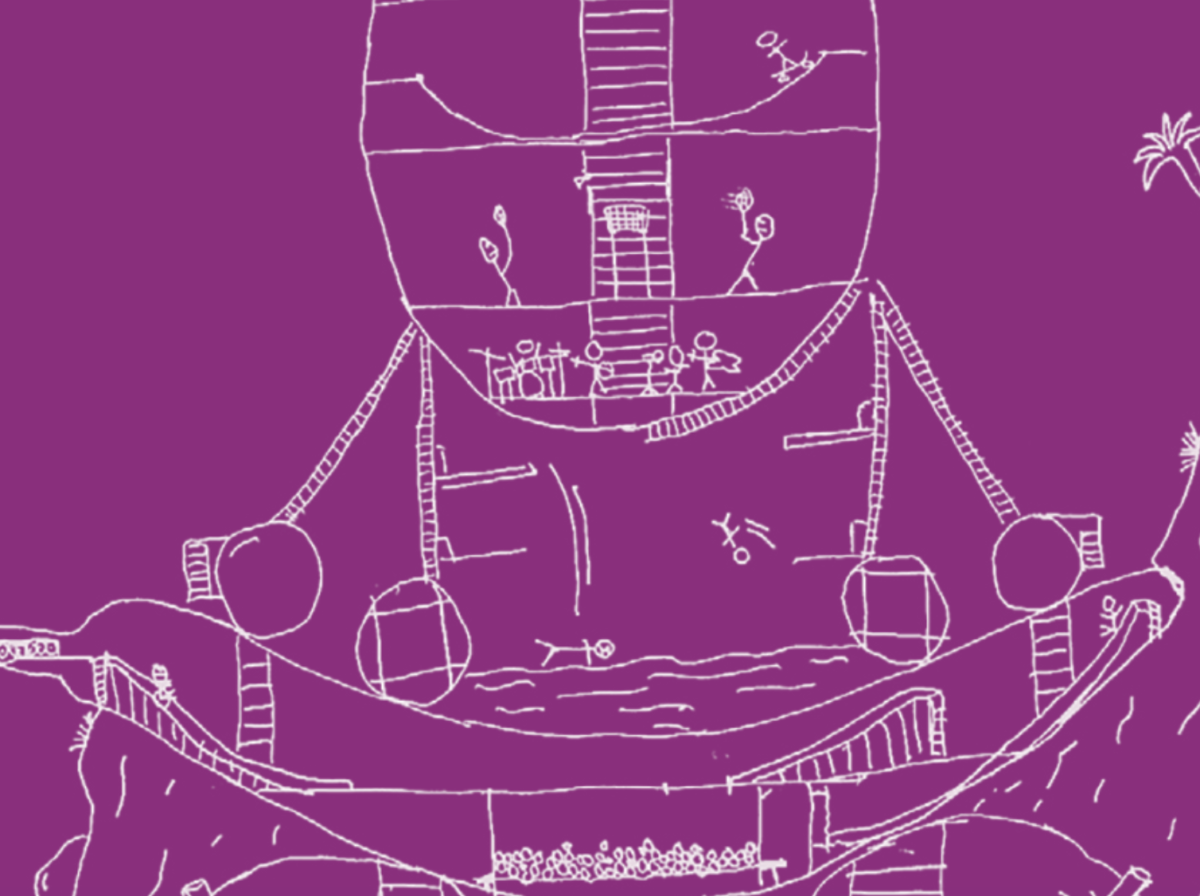

Die SchülerInnen stellen den Raum, von dem sie träumen, in Skizzen, Plänen und Modellen dar. Der Raum kann einen ganz realistischen Hintergrund haben, zum Beispiel ein Schülercafé in einem ungenutzten Teil des Schulhauses oder ein Pausenpavillon auf dem Schulplatz. Er kann aber auch ganz fiktiver Art sein, zum Beispiel eine Weltraum-Reisekapsel oder eine Forschungsstation im Dschungel. Der T-Raum kann auch ein Interieur sein oder ein Garten. Es geht ausdrücklich nicht darum, “mein Traumhaus” zu entwerfen, denn dabei werden erfahrungsgemäss nur klischierte Wohnideale nachgebaut. Deshalb kann und soll die Nutzung Privathaus von vornherein ausgeschlossen werden.

Input:

Eine Einstiegsdiskussion in der Klasse zum Thema Raumerfindung regt die SchülerInnen an, ihren T-Raum zu entwickeln. In Kleingruppen soll die Diskussion noch intensiviert werden. Die SchülerInnen sollen zuerst nur mit Worten genau beschreiben, was sie sich vorstellen, wie sieht das Material aus, welche Farben kommen vor, wie sieht die Umgebung aus, wo ist der T-Raum eingebettet, wer nutzt den T-Raum usw.

Erarbeitung:

Die SchülerInnen denken sich einen Ort und eine Nutzung für ihren Traum-Raum aus. Als Hilfsmittel dienen ihnen Skizzen, Notizen, und Referenzbilder. Mittels Skizzen, massstäblichen Plänen oder einem Modell stellen sie ihren Traum-Raum dar.

Weiterführende Ideen:

Die SchülerInnen diskutieren in kleinen Gruppen, wo es in ihrer Umwelt Defizite gibt, denen mit einem neuen Raum begegnet werden könnte. Darauf schreiben sie individuell einen Aufsatz, in dem sie ihre Vision eines T-Raums beschreiben, d.h. eines Raumes, den es nicht gibt, aber geben sollte. Dies kann auch ein Freiraum oder Interieur sein.

- 1 Lektion für die mündliche Raumvorstellung

- 2-3 Lektionen zum Zeichnen

- ca. 8 Lektionen T-Raum als Modell bauen

- evtl. 2 Lektionen für Diskussion und Aufsatz

- Zeichen- und Notizmaterialien

- Modellbaumaterialien nach Wahl: Karton, Holz, Papier, Leim, Farbe

stadtsache

FHNW Politische Bildung (Hg.), Vera Spereisen, Claudia Schneider (Red.)

Reinhard Seiss

Joachim Fischer, Heike Delitz (Hg.)

Thilo Reffert, Maja Bohn (Ill.)

Stadtrederei

Ana Teresa Burgueno Hopf, Bjarne Lotze

Martina Löw

Ellis Carson

dérive – Verein für Stadtforschung